La Caacupé: una historia de maricas norteñas

Volví al ruedo de las entrevistas con esté notón al autora Facundo Giménez:

Alos 18 años, @FacundoGimenez.fg "eligió" dejar Formosa "porque había que irse". Llegó a Buenos Aires para ser actor (o actriz de carácter, como suele decir) y como tal, se formó con Irina Alonso y Pablo Caramelo entre otrxs. Trabaja en cine y teatro independiente, y forma parte del Grupo de Investigaciones Etnográfico Teatrales. Estudiante de la Licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, realizó el Taller de Dramaturgia de T. Ibarzábal y el Taller de Novelas Queer de N. Colfer, además de formar parte del Club de Lecturas Maricas. También es trabajador no docente en el área de investigación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Escribió, corrigió, reescribió, reescribió y reescribió muchas veces más. En esta entrevista, nos presenta su ópera prima: "La Caacupé", una novela que empieza anclada en Buenos Aires y de a poco se va desplazando hacia Formosa, un recorrido inverso al que hizo hace unos años.

¿Un libro se escribe y se lee de la misma forma en Buenos Aires que en Formosa? ¿Cuántas historias de maricas norteñas hemos leído? El autor nos invita a chusmear su libro: ser trolo, salir de Formosa, llegar a Buenos Aires y escribir un libro que lo hizo volver a ese lugar del cual, como dice él, una parte nunca se fue.

Sin Capital: ¿Cómo estás, putazo?

Facundo Giménez: Muy bien, aunque me sorprendió, me despeinó un poco la forma de saludar, pero banco.

— Hubiese querido hablar exclusivamente del libro y de literatura, pero abstraernos de la situación actual me parece una omisión grave

¿Qué sensaciones te genera esta vuelta de los discursos de odio?

—Hace poco, participé con la ilustradora @Josefina_Wolf de una jornada de género, religiosidad y artes performáticas en la UNTREF. Ahí coincidimos en que estamos en otro contexto, como si hubiesen pasado diez años, veinte, un retroceso gigante. Hace un año, presenté el libro en el Teatro de Formosa y la recepción fue hermosa. Hoy, salvo en determinados espacios seguros, uno va a presentar la novela o a hablar de determinados temas y ya no está tan tranquilo. Insisto, no pasó tanto tiempo, y lo digo sobre todo a la luz de lo que sucedió con estas mujeres en Barracas, atacadas por un varón que claramente vuelve a sentir que está legitimado para hacer este tipo de cosas.

Efectivamente, creo que nuestros cuerpos están en peligro ¿Cuánto más para salir a hacer algo?

— Desde su primer párrafo, La Caacupé resulta un libro provocador, en el sentido de que más que relajar, inquieta a quien la lee. ¿Esa provocación fue pensada para el público norteño o más bien para la comunidad porteña, o no existió tal?

— Soy primerizo — risas — . Hay algo interesante que se fue dando en el proceso de escritura respecto de los auditorios. Me cuesta presentarme como escritor formoseño. De hecho, en un viaje a la provincia, una estudiante del profesorado de letras de la Universidad Nacional de Formosa, me planteaba: “¿Sos escritor formoseño porque naciste acá, porque vivís acá, o porque pensás tus textos en función de este lugar?”. En función de eso digo: al principio no pensé en escribir desde ese territorio. Lo demuestra el recorrido de la novela. Cuando empecé a trabajar en profundidad los borradores escritos con @NicolasColfer, el editor, me decía:

“Corre ya a Ignacio (el protagonista) de Buenos Aires, hay muchas historias de maricas porteñas”.

Ese movimiento se ve en el libro, arranca anclado a Buenos Aires y de a poco se va desplazando hacia Formosa. Pero existe un riesgo. En relación a tu pregunta, no se lee de la misma manera La Caacupé en Buenos Aires, que en Formosa.

— ¿Podrías profundizar?

— El riesgo que siento que tiene, acá en Buenos Aires, es el de presentar un territorio exótico, que es lo que jamás quise. A ver. Lo señalo como riesgo. No como algo que efectivamente ocurra.

— ¿Por qué como riesgo y no como valor?

— Me refiero a provocar una fascinación por lo “raro”, cuando en realidad es lo que pasa en las provincias. Quiero decir: hay textos en los que el territorio y sus mitos, por ejemplo, se despliegan como algo cotidiano, natural. Me resulta interesante esa forma de presentarlos, porque es nuestro y no hay nada de raro.

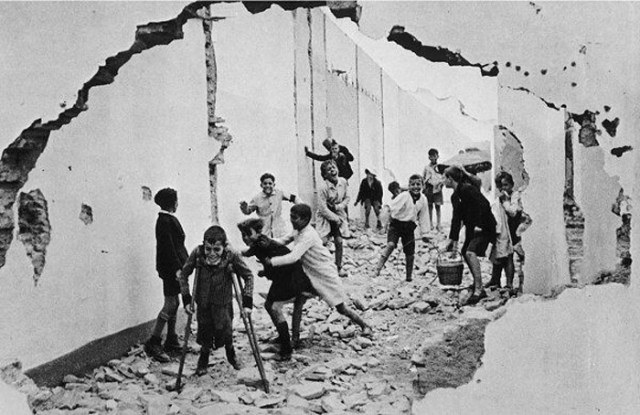

— En este medio, tratamos de trabajar la idealización de las imágenes del norte, como la de “los niños pobres del Chaco”. Bueno, creemos que hay mucho más que eso.

— En ese sentido, en el terreno de las representaciones, no quise llevar a La Caacupé hacia esos lugares (comunes). Y de hecho no creo haberlo hecho. Sin embargo, no puedo dejar de hacer esa reflexión crítica de ciertos riesgos que para mí tiene lo que escribí. Es un ejercicio que me interesa para ver qué y cómo es lo que quiero seguir escribiendo. Y en este punto te digo que, de repente, en Formosa cambia la llegada. Ahí me dijeron: “Qué subido de tono todo esto” y también: “Che, qué bueno, jamás pensé que Formosa pudiera estar representada en una novela”. Acá, en Buenos Aires, provoca de otra manera.

Que haya un personaje trolo (muy trolo) en un sauna porteño no sé si provoca mucho, pero que transcurra en Formosa, jugando con algunos mitos y paisajes, redobla la provocación. Soy consciente de eso.

— Presentaste ante el auditorio formoseño una novela que empieza con una escena xxx en un dark room. ¿Cómo fue la recepción?

— Durante mucho tiempo, actué desde cierto sesgo o prejuicio. Me fui a los 18, enojado. Hay algo ahí que todo el tiempo nos decían: “Hay que irse a esta provincia, hay que irse, hay que irse”. Me interesaba reflejarlo. Sin embargo, cuando vuelvo a presentar el libro, me sorprendió, me despeinó, me cacheteó. Porque lugar al que iba, lugar que me recibía de mil maravillas. Estuve en Lapacho Canal 11, en Canal 3, en radios, en la Feria del Libro. Yo pensaba que se iban a escandalizar y no,

Formosa también ha hecho su proceso de transformación, sobre todo a partir de los años de la Ley de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Y soy yo la que fue con ciertos prejuicios creyendo que porque vive en Buenos Aires.

— ¿Cómo trabajaste la estructura no cronológica? La novela se presta como una aventura con muchos recursos, marcando un ritmo a través de distintos tiempos y lugares, lo cual representa una apuesta interesante, siendo tu primera novela.

— Ahí sí, justo con eso tenía plena conciencia de lo que quería hacer. Pese a mi caos, tenía la claridad de que no quería una novela que tuviera un desarrollo lineal en relación a los hechos. No me interesa eso, me interesaba jugar con el tiempo, romperlo, incluso con el riesgo de que haya momentos en los que no se entienda, pero que los lectores puedan armar la historia, puedan reconstruirla. Creo que hoy en día es difícil contar una historia en orden cronológico y, cuando eso ocurre, generalmente me aburre. Además, la historia de Ignacio se remonta a su abuela en Paraguay…Imaginate si tenía que empezar a contar de manera lineal.

— Al escribir acá, hablas del allá y a través de una selección de elementos de la literatura del norte, como los paisajes, los personajes, los rituales, la música, la religión… ¿Hablan de alguna manera del dolor que cargan las personas que se van de su tierra?

— Sí. A ver… Estoy contento de estar en Buenos Aires porque ““lo elegí”” — las comillas son del entrevistado — . No es la situación que tienen otras personas que han migrado, quizás en contextos mucho más violentos. No obstante, de un tiempo a esta parte algo empezó a cambiar en mi relación con Buenos Aires. Hay algo dando vueltas en mí que tiene que ver con poder volver. Cuando me vine, mi idea era regresar y poder hacer cosas.

No lo hice. Sin embargo, hay gente que está luchando, como @EmmaMedinaOk, y gracias a eso es que Formosa hace su proceso de transformación. Hay algo de eso que me gustaría finalmente concretar. Quizás hoy en día se me presenta con mayor contundencia ese dolor, porque acá tengo todavía que cerrar un montón de cosas. Hasta poder irme van a pasar unos años, pero no sé, me hubiese gustado tener la oportunidad de venir a Buenos Aires y volver rápidamente a Formosa, o de quedarme allá a hacer todo esto. Estoy un poquito perdido, debo confesar, porque me impactó mucho la pregunta, me dio un poco de piel de gallina.

— Es un libro ideal para quien se fue y no sabía que añoraba tanto volver...

— Es eso. Hay un cruce. El libro tiene mucho de mi historia, no por eso es una novela autobiográfica, cosa que detesto. Defiendo la dimensión de lo ficcional en la literatura y sobre todo en La Caacupé, pero aún así tiene muchas cosas de mi vida y fue mi manera de regresar definitivamente a Formosa. Y si bien todavía estoy acá en Buenos Aires, una parte de mí se quedó allá tras las presentaciones que realicé del libro. Descubrí una red hermosa de gente que hace cosas maravillosas y con la que yo ya me imaginé trabajando en proyectos, y no solo en Formosa, sino también en Chaco, en Entre Ríos, en Corrientes, y digo… ¿Esta gente?

Hace poco, en la presentación del libro de Vamp, de @FernyKosiak, una señora decía: “Tienen que escribir, tienen que contar, porque eso falta…” y el autor le respondía: “No señora, le juro que hay un montón de gente contando y escribiendo estas historias, solo que quizás no le llegan”. Pero sí,

La Caacupé es una linda manera de volver para quien se fue.

— Entre las páginas, se percibe que es una historia de clase, rozando la marginalidad en distintos sentidos. Para algunos, la marginalidad está en la pobreza; para otros, en tener que huir o esconderse. En ese sentido, ¿cómo consideras la obra? ¿Es de ciencia ficción, realista, de clase?

— Siempre es bueno devolverle a cualquier análisis que hagamos la categoría de clase, porque a veces la perdemos un poco, olvidamos el nivel de importancia que tiene.

Uno puede pertenecer a la población LGBTQ+ y eso por supuesto que te posiciona en un lugar de margen, por las asimetrías de poder que hay. Pero, cuando incorporamos a eso la noción de clase, esas asimetrías se terminan acentuando mucho más. Para mí es fundamental que en la literatura y sobre todo en la literatura LGTBQ+ aparezca esto. En el terreno de las representaciones es importante visibilizar las historias de quienes están todavía mucho más corridxs en ese margen, porque claramente no es lo mismo -y lo voy a decir así- un trolo palermitano que vive en un departamento con las condiciones materiales resueltas, que seguramente viva o haya vivido situaciones de discriminación, que el trolo que vive en zona sur, que vive en una villa o que vive en el interior del país. Incluso, digo esto pensando en otras periferias y centros, como no es lo mismo el trolo que nació en el centro de Formosa, en una familia medianamente acomodada y que le dejaron hacer sus cositas, a aquel que nació, no sé, en Villa 213*, por ejemplo. Esas son las historias que me interesan.

— ¿Tuvo un disparador La Caacupé?

— Piglia decía que todo autor tiene un mito fundacional que impulsa la escritura, algo que me recordaron en el marco de la Feria Internacional del Libro. Todo el tiempo estamos construyendo relatos. Entonces, cuando aparecen este tipo de preguntas, uno dice ‘A ver, ¿qué relato construyo acá?’ No sé si hay un hecho puntual que me llevó a escribir La Caacupé, se fue dando. Por supuesto que desde siempre quise escribir una novela y que me la publiquen. No sé de dónde viene eso, pero estuvo desde siempre, por decirlo así.

Comencé y pasaron dos cosas en simultáneo. La carrera de Artes de la Escritura en la UNA, donde quedé fascinado por la manera en que se trabajaba a partir de consignas. Era escribir y releer, y reescribir y reescribir y reescribir, cosa que me parece un trabajo sumamente interesante y enriquecedor para cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas. Yo vengo de la actuación, pero nunca trabajé con tanta seriedad la posibilidad de recibir una crítica y de laburar el material a partir de esa crítica como en la escritura. Y lo otro que pasó en paralelo es que empecé el Taller de Novelas Queer con gente muy grosa, que en ese momento yo no sabía ni quiénes eran y ahora somos colegas. En estos dos ámbitos me fui soltando y perdiendo la ingenuidad, tanto para escribir como para leer, algo sumamente importante. La ingenuidad en la literatura no nos sirve. Hay que perderla, aunque duela.

— ¿Cómo logra publicar su primera novela un provinciano en esta metrópoli?

— Presenté mis escritos en la @Editorial.OjoDeLoca, quedé seleccionado y empezamos a laburar con el editor. Nico fue muy insistente con que me corriera de Buenos Aires. Me decía: “Vamos ya a Formosa”. Al principio decía ‘¿Qué? ¿Por qué me pide esto?’, pero cuando le encontré el gusto dije ‘Tal vez es por acá’. Y ahora no puedo escribir si no pienso en Formosa. A ver, puedo escribir por fuera de ese territorio, porque todxs podemos escribir sobre muchas cosas. Ahora, en la posición de escritor, mi pregunta siempre es ‘¿Qué es lo que me interesa poner en circulación?’ Bueno, me interesa poner en circulación aquellos textos queer que tengan que ver con el territorio formoseño o con el resto del gran litoral.

— ¿Cómo se llega al equilibrio entre la búsqueda personal y los ámbitos externos, profesionales/laborales?

— Hablo desde mi experiencia. Con la actuación me recomendaban hacer mucho lobby, caer en ciertos lugares para hacer relaciones, vínculos. Todas cosas que yo detesto cuando son meramente con el objetivo de conseguir algo. Sin embargo, con el tiempo aprendí que es una parte importante en cualquier ámbito. Tampoco pequemos de ingenuos. Una profesora en la carrera de Artes y Escritura nos decía: “Chicos aprendan a habitar determinados ámbitos y a generar lazos, que son los que después les permiten que sus textos se puedan dar a conocer a través de una publicación, un ciclo de lecturas, etc.” Un poco y un poco. Me resisto a hacer algo por puro interés, me gusta más hacerlo por afecto o porque hay algo que me seduce, que me excita. Quiero decir: banco eso de generar red siempre que además pueda generar lazos afectivos con los que se puedan construir espacios amorosos de desarrollo de nuestras producciones.

— ¿Podrías compartir con nosotros el proceso de selección de la música? ¿Cómo crees que contribuyeron a la narrativa de la novela?

— Por un lado, hay varios guiños a mitos, cosa que voy a seguir trabajando. Por otro lado, aparece Marco Antonio Solís, que para mí es crucial, porque no quiero que el litoral aparezca asociado solo al chamamé, a lo folclórico. Por supuesto que somos eso y mucho más también.

— ¿Qué se viene?

— Ahora, estamos trabajando con mi amiga Luz Roa “La Caacupé en Formosa. Relatos de un hijo ingrato”, una performance realizada a partir de todo lo que sucedió con mi regreso a Formosa con la novela y de sus derivas con voces de gente que fui conociendo en ese viaje. Ya hicimos la presentación del work in progress en la UNTREF, queremos seguir trabajando eso de manera situada. Nos interesa a partir de esto, ir a recuperar algunos relatos de vidas que tienen que ver con Formosa, Paraguay, los religiosos, los mitos, el guaraní. Eso por un lado. Por el otro, estoy escribiendo un poemario, donde retomo dos personajes de la novela, Ignacio y Pedro. Los pongo en un territorio similar, pero con otras edades y con otra historia, porque me interesa jugar de esa manera. Acá el reto es poder contar, acercarme a lo que sería una novela, pero desde la poesía, que es lo que estoy trabajando ahora.

— Muchas gracias.

— A ustedes.

*Villa 213 es una localidad ubicada en el departamento de Pirané, en Formosa. Cuenta con alrededor de 4500 habitantes. Es una de las principales zonas productivas de la provincia, sobresaliendo las producciones de algodón, frutihortícola, ganadera, tambera y apícola.

Si querés leer La Caacupé escribile a Facu, y también podés encontrá más textos queer en la Editorial Ojo de Loca.

Por: @manuaq136

Diseño audiovisual: @atendemenati

Edición: @ayelen.hebe & @macamermott

Comentarios

Publicar un comentario